Les mots diversité et inclusion sont revendiqués par les gouvernements dans l’élaboration d’initiatives et de politiques, par les organisations comme « faisant partie de leur ADN », et sur la place publique comme un débat social à tenir de toute urgence.

Malgré un cadre légal et des initiatives gouvernementales proactives, force est d’admettre que les objectifs d’intégration et de promotion sur le marché du travail ne sont pas atteints. Malgré une participation active en forte hausse, une scolarité plus élevée et des qualifications comparables, les groupes issus de la diversité (les femmes, les minorités visibles, les autochtones et les personnes en situation de handicap) affichent des taux de chômage plus élevés, un accès au marché du travail déficient, des parcours professionnels plus difficiles et une sous-représentation dans diverses fonctions au sein des organisations. Rappelons que la diversité sur le marché du travail couvre également les personnes qui risquent de la discrimination pour des motifs couverts par la Charte des droits et libertés de la personne, notamment l’âge, l’orientation sexuelle, le statut social et l’origine ethnique.

La gestion de la diversité, de l’équité et de l’inclusion (GÉDI) dans les milieux de travail est donc déterminante quant à la capacité d’intégration, d’épanouissement et de développement des membres des groupes qui sont sous-représentés et considérés socialement plus vulnérables.

Cependant, on sait peu à quel point une organisation et des effectifs plus diversifiés ont une incidence sur les expériences quotidiennes des employés, des gestionnaires et des professionnels RH (PRH). Afin de combler cette lacune, l’Organisation de coopération et de développement économiques a entrepris une enquête sur la diversité sur le lieu de travail. Cette étude a été menée en 2018 en collaboration avec la Chaire BMO en diversité et gouvernance de l’Université de Montréal, l’Université Paris-Dauphine et l’Ordre des CRHA.

L’étude et son contexte

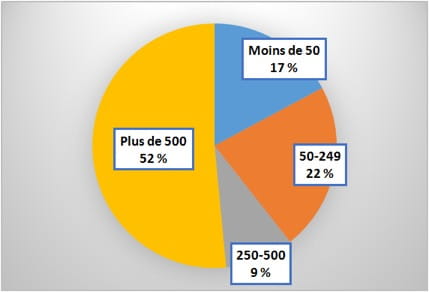

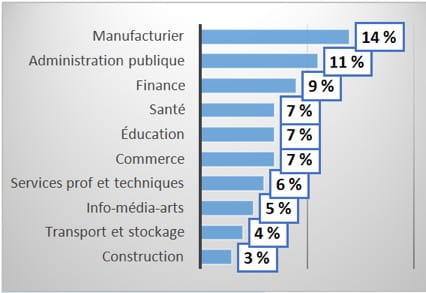

Au Québec, 710 PRH ont répondu à l’enquête par questionnaire. Ils œuvrent, en majorité, au sein d’entreprises privées (71 %), alors qu’un moins grand nombre (29 %) travaillent au sein d’organismes publics. Les tailles et les secteurs sont bien représentés dans l’étude et nous avons pu en tenir compte dans nos analyses (figures 1 et 2).

Ainsi, les domaines de la construction et du commerce affichent une plus faible probabilité d’avoir mis en œuvre des programmes de GÉDI. Au contraire, les secteurs de la finance, de l’administration publique et de l’éducation affichent une plus grande probabilité d’en avoir déjà instauré. Notons également qu’il est plus probable de retrouver des mesures en faveur de la GÉDI dans les entreprises publiques que dans les entreprises privées.

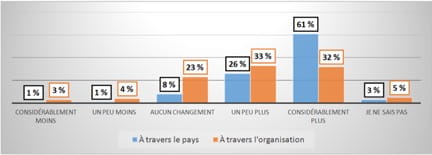

L’intérêt croissant des organisations à l’égard des questions de diversité, autant à travers le pays qu’à travers l’organisation, est considérable (figure 3). 87 % des PRH affirment qu’ils anticipent que la diversité verra son importance croître à travers le pays au cours des cinq prochaines années. 65 % d’entre eux estiment que l’importance accordée à la diversité sera marquante à travers leur organisation.

Malgré cette réceptivité envers la GÉDI, seulement 42 % des PRH ont déclaré avoir déjà mis en place des pratiques de GÉDI et seulement 8 % comptent en instaurer, alors que 37 % disent n’avoir aucun plan concret pour le faire. Un résultat paradoxal qu’il est intéressant d’examiner plus en profondeur pour comprendre les motifs, les obstacles, les besoins et les actions mises en place qui favorisent ou freinent l’instauration de programmes de GÉDI.

Quels sont les groupes visés par la GÉDI?

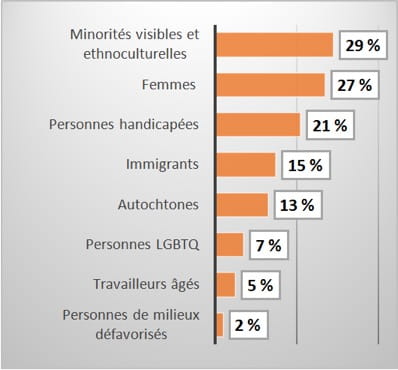

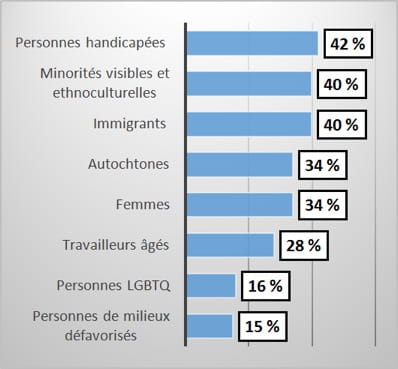

En examinant à la fois les groupes visés par les mesures de GÉDI actuellement instaurées et celles à prioriser au cours des cinq prochaines années (figures 4 et 5), on peut constater la grande sensibilité des PRH aux effets de l’évolution sociodémographique de la population active du Québec.

De manière générale, les femmes et les minorités visibles demeurent fortement visées par les mesures de GÉDI. Notons plus particulièrement la forte augmentation de l’attention qui sera accordée au cours des cinq prochaines années aux personnes immigrantes, à celles en situation de handicap, aux autochtones, aux travailleurs plus âgés, au groupe des personnes LGBTQ et aux personnes en provenance de milieux défavorisés.

Quels sont les motifs en faveur de l’instauration de pratiques de GÉDI?

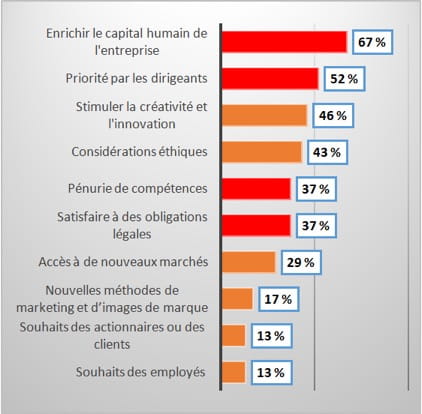

À partir d’une liste de dix incitatifs, les PRH qui ont annoncé avoir mis en œuvre des mesures en faveur de la GÉDI devaient indiquer les motifs qui les avaient incités à le faire (figure 6). Ces incitatifs couvrent à la fois des considérations d’équité, d’éthique, et légales. Ils tiennent compte de la position des dirigeants et des employés à l’égard de la diversité. Ils font également référence aux avantages que l’on peut retirer de la diversité pour répondre à la rareté des compétences, enrichir le capital humain, stimuler la créativité et réfléchir à de nouvelles méthodes d’attraction des consommateurs.

L’enrichissement du capital humain a été identifié en tant qu’incitatif par 67 % des organisations ayant instauré des mesures de GÉDI, l’importance du soutien des dirigeants par 52 %, et la conformité aux exigences légales par seulement 37 %.

Par ailleurs, nous avons examiné de plus près les motifs jugés déterminants par les PRH dans l’atteinte des objectifs en matière d’équité, de diversité et d’inclusion (ÉDI). Répondre à une pénurie de main-d’œuvre, à une priorité établie par la haute direction, aux exigences légales, de même que l’enrichissement du capital humain se sont avérés être les éléments significatifs qui influencent positivement l’atteinte des objectifs de la GÉDI.

Quelles sont les pratiques de GÉDI mises en place?

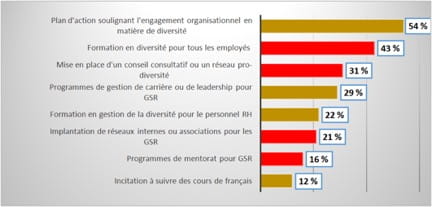

Malgré les efforts investis dans le but de mettre en place des pratiques visant la GÉDI, le bilan demeure modeste. Soulignons l’accent mis sur des mesures incontournables, telles que la formulation d’un véritable engagement organisationnel en faveur de l’ÉDI ainsi que des initiatives de formation destinées à tous les employés (figure 7).

Les organisations qui atteignent leurs objectifs de représentation affirment avoir mis en place, à l’intention des groupes sous-représentés, un comité consultatif ou un réseau prodiversité. Elles ont misé sur des programmes de mentorat, des réseaux internes ou des associations pour attirer des candidats compétents issus de la diversité et promouvoir leur carrière. Les programmes de formation à la diversité ou de management interculturel pour tous les employés les ont aidés à atteindre leurs objectifs de diversité.

Quelles sont les mesures que les professionnels jugeraient utiles pour accroître la représentation des divers groupes dans l’organisation?

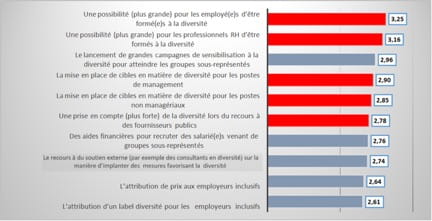

Parmi dix initiatives, les PRH ont eu à indiquer celles qu’ils jugeaient utiles pour améliorer la représentation des divers groupes dans l’organisation (figure 8). Ces initiatives référaient à des pratiques visant à favoriser l’accès aux postes et à l’avancement professionnel, à l’évaluation de l’atteinte des objectifs d’ÉDI ainsi qu’à la transformation de la culture organisationnelle en faveur de l’ÉDI.

Les PRH lient l’atteinte de leurs objectifs en matière de GÉDI à l’importance de l’acquisition d’une plus grande expertise. Ils réclament que plus de formation en GÉDI soit dispensée à l’ensemble des employés, ainsi que la mise en place d’objectifs qualitatifs et quantitatifs pour les postes de direction et les postes non managériaux. Ils évoquent la pertinence d’une plus forte prise en compte de critères de diversité lors du recours à des fournisseurs publics.

Pourquoi faut-il remettre les pendules à l’heure quand il est question de GÉDI?

La GÉDI réfère à un ensemble d’actions et d’interventions coordonnées dans le but de créer un environnement qui permettra à tous les employés d’atteindre leur plein potentiel tout en poursuivant les objectifs de l’organisation. Elle est incontournable pour rendre les organisations plus équitables, diversifiées et inclusives.

Malgré un discours prépondérant sur l’importance de faire preuve d’ouverture et de tirer parti de la diversité, les PRH ayant pris part à l’étude font d’abord état de la disparité dans l’instauration de programmes de GÉDI, notamment en fonction du secteur et de la taille de l’entreprise. Ils identifient ensuite les incitatifs, les obstacles et les moyens qu’ils associent à une plus grande capacité d’atteindre les objectifs d’ÉDI, dissipant ainsi plusieurs mythes et jetant un éclairage sur des éléments cruciaux.

Participants à l’étude HR Diversity Survey de l’OCDE :

- Chaire BMO en diversité et gouvernance de l’UdeM

- Université Paris-Dauphine

- CPHR

- Ordre des CRHA

- Human Resources Professionals Association

Premièrement, les organisations qui ont adopté des pratiques en faveur de la GÉDI et qui atteignent leurs objectifs le font pour une combinaison de motifs qui sont indissociables. Elles aspirent à l’atteinte de l’équité et à la satisfaction des exigences légales. Elles s’efforcent de combler les besoins en compétences en diversifiant celles-ci et en élargissant les bassins de recrutement, notamment dans un contexte de rareté de la main-d’œuvre. Elles visent une contribution de la diversité à la performance organisationnelle par l’enrichissement de leur capital humain et la stimulation de la créativité.

Répondants à l’étude HR Diversity Survey de l’OCDE au Québec :

- 710 professionnels RH

- 71 % provenant du secteur privé

- 29 % provenant du secteur public

Deuxièmement, les PRH constatent que les barrières qui empêchent l’instauration de mesures en faveur de la GÉDI sont fortement présentes. Elles vont même jusqu’à nuire à l’atteinte des objectifs d’ÉDI dans les organisations qui ont des mesures en cours. Parmi les obstacles à lever, notons la difficulté de faire valoir l’intérêt de la gestion de la diversité, de vaincre le scepticisme des employés à l’égard des plans d’équité et d’orienter les visées de la haute direction vers le long terme. La difficulté d’attirer des candidats qualifiés issus de groupes diversifiés est paradoxalement évoquée à la fois comme une justification pour ne pas s’investir dans des programmes de diversité et comme un impératif qui vise la mise en œuvre de moyens mieux ciblés pour rejoindre des candidats hors des réseaux habituels.

Troisièmement, le constat d’un éparpillement des mesures qui touchent à l’une ou l’autre des composantes d’un programme de GÉDI est frappant. Malgré cela, nous sommes à même de constater l’impératif de viser des mesures concrètes qui dépassent le simple énoncé d’une vision en faveur de la diversité si l’on vise à atteindre les objectifs d’ÉDI. Faciliter la constitution de réseaux internes, recourir à des associations, promouvoir des programmes de mentorat et instaurer des programmes de formation sur la diversité qui s’adressent à tous les employés sont des actions efficaces évoquées par les répondants.

Finalement, les PRH avouent que leur manque d’expertise en GÉDI est un obstacle affectant l’atteinte des objectifs d’ÉDI. Combler le manque d’expertise dans l’élaboration et l’implantation des programmes de GÉDI est jugé comme une mesure incontournable pour rendre les organisations plus inclusives. La formation de l’ensemble des employés se confirme comme une avenue qui s’impose, la diversité étant l’affaire de tous. Ajoutons à cela l’importance de la mise en place d’objectifs d’ÉDI et de moyens d’évaluation à la fois quantitatifs et qualitatifs. Conduire des enquêtes internes, évaluer le changement dans les pratiques et observer les adaptations apportées aux normes et aux procédures permet une meilleure prise en compte de la voix des employés et une plus grande efficacité dans l’atteinte des objectifs d’ÉDI. Soulignons que les PRH considèrent à juste titre que les organisations qui ont instauré des programmes de GÉDI devraient avoir un ascendant sur leurs fournisseurs en ayant recours à eux selon leur niveau d’engagement envers la diversité.

Pratiques de GÉDI par les répondants :

- En ont déjà instauré : 42 %

- Comptent en instaurer : 8 %

- N’ont pas de plan pour en instaurer : 37 %

Références bibliographiques

- Statistique Canada (2016, 19 février). Regard sur la démographie canadienne (deuxième édition).

- THOMAS, David A. (2004, septembre). « Diversity as Strategy ». Harvard Business Review, vol. 82, n° 9, p. 98-108.

- JOHNSON III, Richard G. et Mario A. Rivera (2007). « Refocusing Graduate Public Affairs Education: A Need for Diversity Competencies in Human Resource Management ». Journal of Public Affairs Education, vol. 13, no 1, p. 15-27.

- HASSIN, Hadi (2018, 12 décembre). « Mais où sont passés les travailleurs “qualifiés” de la diversité? ». Radio-Canada.

- FITZSIMMONS, Stacey, David C. Thomas et Yuan Liao (2018, 12 juin). « Bicultural Employees Can Be Your Organization’s Secret to Success ». The Conversation.